英文原文来源:"A Journal of the Plague Year." Novels for Students, edited by Sara Constantakis, vol. 30, Gale, 2010, pp. 187-205.

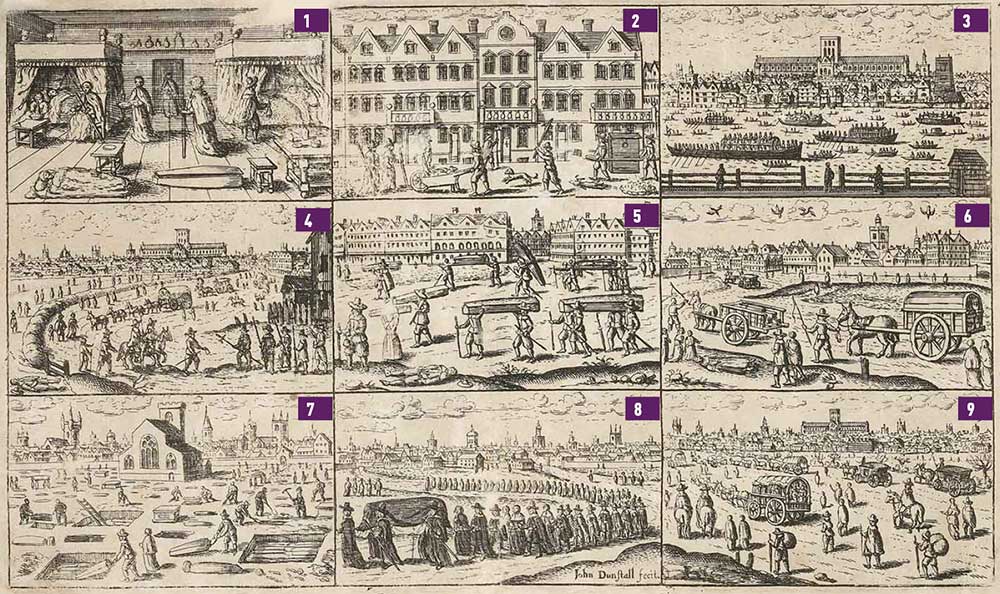

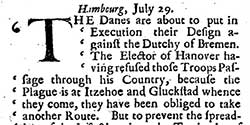

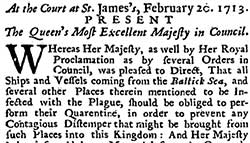

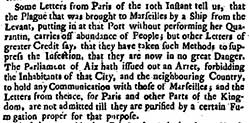

当《瘟疫年纪事》在1722年出版时,它被视为与近期在法国爆发的瘟疫有关,通常被当作是笛福反对伦敦可能被隔离的政治声明。Paula R. Backsheider在她1989年的传记《丹尼尔·笛福:他的一生》(Daniel Defoe: His Life)中提出,在《瘟疫年纪事》中,笛福“将对1665年瘟疫的观察转化为减轻未来瘟疫传播和苦难的综合计划“。同时,它作为一份历史文献的准确性也被很多当时的读者所接受,正如J. R. Hammond在《笛福指南》(A Defoe Companion,1993年)中所写。作者提出因为笛福具备记者的职业技巧,”许多当时的读者都接受了这本书的表层价值在于它是对伦敦大瘟疫的亲眼见证“。Hammond继续指出,许多现代读者也很容易犯同样的错误,因为笛福是一位专业的”文学造伪者“。这一观察突出了有关笛福小说的主要关键争议之一。这部作品作为历史小说的地位为众人一致认可,但一些评论家着眼于其历史准确性、笛福对历史文献的使用,以及如何将这部作品与其他同时代瘟疫故事相比较,而另一些评论家则争论这部作品作为小说的成功与否。

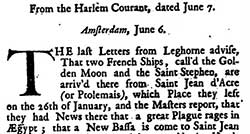

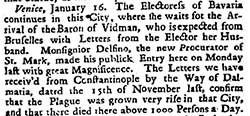

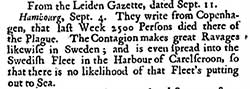

在Maximillian E. Novak 1983年对笛福小说的研究(《笛福小说中的现实主义、神话和历史》 [Realism, Myth, and History in Defoe's Fiction])中,Novak承认,虽然可能是有些“激进“的想法,但笛福的小说可以被视作是”关于1665年的历史或历史小说“以及”1722年英国政府的宣传“。无论站在哪个立场上,Novak都强调确定这部作品历史准确性的重要意义,需将《瘟疫年纪事》与当时的其他文献,例如塞缪尔·皮普斯(Samuel Pepys,1633-1703)的《日记》(Diary)相比较。他的结论是,尽管笛福未能准确地呈现瘟疫对整个国家以及对各个社会阶层的影响,但笛福利用了他在当时的文献资料中找到的医疗细节,并展现了瘟疫年伦敦穷人的状况。同样,Backsheider也在笛福的作品和皮普斯的作品中观察到这种差异,她另外增加了约翰·德莱顿(John Dryden,1631-1700)的作品和来自《伦敦公报》(London Gazette)的信息,都与笛福作品呈现出不同的场景。但Backsheider仍称赞了笛福讲述“另一段历史”的兴趣和能力,也就是他对异议者行为的讲述和称赞、他对瘟疫期间执行的隔离政策的报告……而且,Backsheider评价了笛福作为小说家的写作技巧,特别是他创作了一部”充满优美节奏“小说的成就。

尽管Backsheider和Novak都指出笛福的《瘟疫年纪事》与历史文献存在差异,Everett Zimmerman在1975年的著作《笛福与小说》(Defoe and the Novel)中认为这部作品“几乎一丝不苟地遵照历史文献资料“。Zimmerman随后称赞了笛福对讲述者H.F.的运用,认为正是讲述者个人的心灵历程构成了本书的核心危机。讲述者在尝试理解他所目睹的恐怖传染病的过程中寻求心灵层面的指引,但他对他面前现实的观察却令他”无法用他的宗教假定完全接受它“。这种分歧在讲述者心里造成了越来越强烈的冲突感和焦虑,Zimmerman解释说。Zimmerman强调讲述者以及他内心的紧张感是这部作品被视作一部小说的重要因素。但其他评论家发现,讲述者作为小说中的一个角色,更多时候消失在他所观察的事件的背景中。例如,Novak提出这样一个观点,伦敦是整部作品的主要焦点,而笛福最关心的不是H.F.在瘟疫中幸存下来或经历了一次信仰危机,而是这座城市的幸存以及”留下来的穷人——人民的核心“。

Catherine Dominic

Catherine Dominic是一名小说家和自由作家及编辑。在这篇文章中,她探讨了《瘟疫年纪事》中面包师傅、工匠和修帆工长篇故事的结构和相关性,及其与整部小说的关系。

在《瘟疫年纪事》一半的地方,讲述者引入了三名男子的故事,讲述者在他的评论中强调了这个故事的重要性,故事中“良好的品德无处不在“,这几名男子以及与他们联合在一起的人们的行为,”如果这样的时刻再次到来,是所有贫穷男人的榜样,或者女人也应如此;如果将它记录下来没有其他用途的话,我想这正是一个最好的用途,无论我的讲述是否严格符合事实“。作为读者,我们接收到一些非常重要的指示信息,如何去解读接下来的故事……尽管它可能和历史有偏差。这样的引言将这个故事与小说中其他篇幅较短的故事区分开来。讲述者提及的其他事件和故事,都没有对准确性做出声明或强调读者应掌握其特殊重要性的前言。从结构上,这三名男子的故事也与作品中其他的故事有所不同。讲述者记录了几次交流,主要是对话,通常发生在他自己和另一个人之间,但这样的对话非常的简短。只有在三名男子的故事中,讲述者才讲述了几个有名字的人的故事,讲述者自己没有和他们对话,这三人之间有长篇的谈话,故事包含不止一个场景或事件。因此三名男子的故事是故事中的故事,但它很少被这样看待,或没有完全被评论家们视为如此。理解笛福小说这一部分重要性的最佳方式是审视这个群体的整体行为以及约翰个人的行为。对三名男子故事的分析揭示出一种品德和讯息,讲述者亲口将其说出,即每个人拯救自己的责任。这直接表明了讲述者(以及笛福)对瘟疫期间个人行为的观点,以及笛福自己作为一名异议者的宗教观点。(”异议者“一词用于描述各个新教教派,他们拒绝接受十七世纪中期英国圣公会的基本规则。异议者常常因为他们的信仰而被迫害。)

三名男子的故事在小说中达到了多个目的,不同的评论家看待它的方式也有所不同。J. R. Hammond(在他1993年研究笛福的著作《笛福手册》中)将它放在笛福对幸存故事兴趣的语境中考虑,并与笛福的《鲁滨逊漂流记》做了类比,二者都强调运用“理性客服困难,从灾难中逃脱“。Maximillian E. Novak在《笛福小说中的现实主义、神话和历史》(1983年)一书中从政治内涵的角度考虑这段故事,认为笛福作为“忠诚的伦敦人”并不想“看到他的城市与这个国家的其他地方隔绝开来并独自死去”……Everett Zimmerman将三名男子的历险故事与以色列人出埃及相类比,发现这个故事的作用是对”人类寻求拯救“的隐喻,它强调”个人的努力,加上对上帝的信赖,是获得拯救的必要条件“。三位评论家都触及了笛福这段故事的含义和启示,但都没有探讨小说这个部分的独特属性以及这种属性如何凸显出这个故事更广泛的意义。

除了讲述者为三名男子的故事撰写了前言,如上所述,这段故事引人注意的另一个原因是它的结构不同于这本书的其他部分。作为读者,随着约翰和他的兄弟托马斯的出现,我们看到了第一段长篇的对话。之前的故事包含讲述者和他遇到的一些人或与叙述了他们自己故事的人的简短交流,但在小说的这个部分,讲话者的名字放在对话之前,就像剧本那样。视觉上,正在进行中、之前不曾被打断的叙述在这一页上被分割开,分割的方式准确无误地告诉读者,小说的下一部分不同于所有前面的内容。人物之间发生了长篇的谈话,而不是与讲述者对话。兄弟二人被介绍给我们,约翰以前是一名士兵,现在是糕点师傅或面包师傅,而托马斯以前是水手,后来改行当了修帆工。两人讨论了他们现在的处境,瘟疫给他们带来的危险,以及他们都很快会被赶出他们的住所的事实。在他们质疑离开伦敦是否明智时,约翰主张他有权走大道出城去,尽管有报道称政府官员正在让人们返回自己的教区以防被感染。托马斯觉得因为他们没有朋友和亲戚能一起旅行或待在一起,他们不得不留在伦敦。他知道在这里他们很可能将死去。约翰强烈反对,认为去往英国的任何一个地方都是他天生的权力,不仅仅是他出生的这座城市。在约翰反驳他兄弟所有的论点时,显然他自我保护的本能非常强烈。托马斯追问如果他们离开的话应当去向哪里。“任何地方”,约翰回答说,“能拯救我们生命的地方”。

然而,直到两周后他们才准备好离开,这时伦敦的情况变得更加糟糕。第三个人,托马斯的朋友理查德在出发前加入了他们。笛福详述了他们在路上的经历,讲解了他们为自己搭建的庇护所,以及他们如何做出决定并轮流值班。通过这些细节,笛福令读者想起了他曾在1719年出版的作品《鲁滨逊漂流记》。这些段落不仅仅唤起了人们对笛福以前创作小说的记忆,也强调出《瘟疫年纪事》的这一部分与小说其他部分的区别。他们幸存下来的这些细节,以及其他后续类似的细节,强化了故事的现实主义色彩,增加了读者的紧张感。在一定意义上,我们与三个人物一同走在路上,他们比我们在这部小说的其他故事中遇到的人物都更加丰满。随着约翰、托马斯和理查德冒险离开伦敦并遇到了另一队逃离瘟疫的人,他们开始变得对读者而言不再是陌生人,与小说短篇故事中那些往往没有名字的人物完全不同。

在三个人的旅途中,约翰逐渐成为了这个小团体的领袖。他足智多谋,例如他智胜了沃尔瑟姆斯托镇的巡警,保住了自己的命,也保住了团体中所有成员的命。约翰确定安全的通道,获取在城镇外建立营地的许可,为同伴找到物资。当瘟疫的风险逼近时,约翰领导队伍再一次前往安全的地方。他保护自己生命的个人责任感是他离开伦敦并在瘟疫年接下来的日子里保护自己的动力,而并非他相信上帝的意愿和能力会保护他。在故事的最后,笛福指出这队人中无一人被感染,他们都将能够在十二月返回伦敦。

笛福对约翰等人表现出的个人责任的强调也反映在作品的其他部分中,但都比不上在约翰的故事中这么丰满。讲述者在小说的结尾再次说到,“治疗瘟疫最好的方法就是远离它”。讲述者承认自己的决定与这条建议背道而驰,批评了那些相信上帝会保护他们因此没有采取任何自保行动的人……健康的人应当离开伦敦或留在为长期闭门不出做好准备的家中,被感染的人应当主动将自己隔绝起来,以免感染他人。例如,讲述者不无赞赏地描述了一个人怀疑自己被感染后将自己隔离在自家房子的一间外屋中,“不允许他的妻子、他的孩子和仆人进入这件屋子,避免了他们被感染”……

《瘟疫年纪事》倡导的个人责任感,不仅是为了拯救自己的生命,也是为了保护他人的生命,这一点在小说中许多以此为主题的故事中都表露无遗,但在约翰和他的同伴的故事中明确地演绎出来……笛福三名男子的故事及其个人责任的主题充满了社会、政治和宗教含义,笛福通过讲述者的引言以及故事在整个小说框架下独特的结构,强调出其重要性。(英文原文来源:Catherine Dominic, Critical Essay on A Journal of the Plague Year, in Novels for Students, Gale, Cengage Learning, 2010)

Jeanne Guillemin

在以下的评论中,Guillemin讨论了笛福对瘟疫的叙述为什么并非一场骗局,而是“对真实的传染病对普通城市居民所造成的可怕影响的精彩重建”。

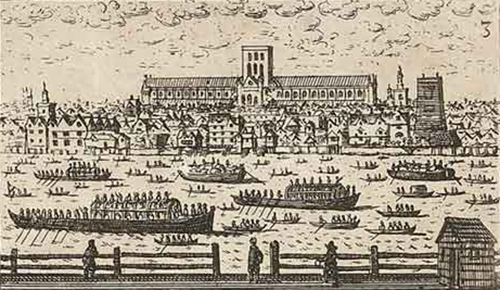

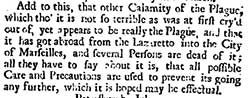

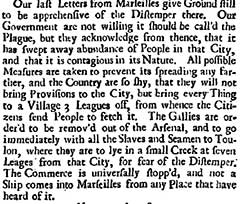

大约25年前,我拿起了一本1948年现代图书馆(Modern Library)版本丹尼尔·笛福的《瘟疫年纪事》。在序言中,Louis Kronenberger将笛福对1664至1665年的伦敦灾难故事描述为一场文学“骗局”和“迄今所有文学作品中最伟大的伪造文献”,但我并不这么认为。相比一场骗局,我看到的是对真实的传染病对普通城市居民所造成的可怕影响的精彩重建,以及被孤立的国家挣扎于和外部世界关系的情景。正是与外部世界的贸易造成了瘟疫传入伦敦——通过被虱子感染的老鼠,而在笛福的整个叙述中,尽管他并不知道是什么原因引起了疫情,但他仍认为贸易是至关重要的。

为了创作出版于1722年的这部小说,笛福利用了他儿时听说的故事和一些历史文献,讲述了一个城市陷入混乱并最终幸存的故事。他的叙述既因其中的统计报告而客观,也有着其人性化的目的。“如果我能够讲述这些”,他写出了人们如何遭受苦难,“以能够惊醒读者灵魂的动人语气,那么我应当庆幸我记录下了这些事情,尽管可能是简短和不完美的”。

1992年我有幸参与调查了历史记录中发生在1979年苏联城市斯维尔德洛夫斯克的吸入性炭疽热大爆发。通过采访68名死者的家人,我发现造成死亡的原因是附近军事设施中孢子的意外泄露。炭疽热并不会人传人,1979年的这次爆发与笛福所记录的瘟疫爆发相比规模小得多。但我发现自己同笛福一样,重建着多年前发生的事情,对人们产生的各种反应感同身受(我相信笛福也是一样)。客观事实就在那儿——在纸面上、在墓碑上,也在对令整个社区感到震惊和恐惧的突然死亡事件的悲剧性讲述中。当然,最大的区别是,笛福小说中瘟疫的起因是非人为的、未知的,而旨在袭击敌方平民的武器项目则是斯维尔德洛夫斯克炭疽热爆发的原因。苏联显然不是只身一人在开发这类微生物武器。法国、日本、美国和英国都曾实施大规模杀伤性武器的激进开发计划。

尽管这些开发项目已经终止,但在笛福作品出版的几个世纪后疾病大流行肆意掠取生命的场景仍然困扰着我们。今天,美国和其他国家担忧生物恐怖主义的威胁。同时,可怕的流行病,例如艾滋病、耐药结核病和疟疾每年都在全球不发达地区杀死和削弱数百万人口,但却没有另一个丹尼尔·笛福记录下这些疾病对那些普通人造成的长期破坏——那些普通人生命的价值被视为低于西方国家的人,完全违背了逻辑和道德。(英文原文来源:Jeanne Guillemin, "An Account of the Plague," in Chronicle of Higher Education, Vol. 51, No. 23, February 11, 2005)。